Genau genommen werten wir jetzt die Rückläufer der Lastenhefte, zusammen mit den Antworten auf die Nachfassfragen aus.

Wir möchten uns nun einen Überblick verschaffen, welche Anbieter „out of the box“ am ehesten unsere Anforderungen abdecken und bei wem der geringste Anpassungsaufwand entstünde.

Nachdem die Anbieter auf unser Lastenheft reagiert haben, gibt es verschiedene Ansätze, um sie miteinander zu vergleichen und zu bewerten. Hier sind einige gängige Auswertungsmethoden:

Punktebewertungssystem: Erstellen Sie ein Punktesystem, bei dem Sie jeder Anforderung aus dem Lastenheft eine bestimmte Punktzahl zuweisen. Anhand dieser Punktzahl können Sie die Anbieter vergleichen und denjenigen mit der höchsten Gesamtpunktzahl auswählen.

Gewichtung der Anforderungen: Nicht alle Anforderungen sind gleich wichtig. Gewichten Sie Ihre Anforderungen entsprechend ihrer Bedeutung für Ihr Unternehmen. Einige Funktionen könnten kritischer sein als andere. Die Gewichtung ermöglicht es Ihnen, die Priorität einzelner Anforderungen zu berücksichtigen.

Nutzwertanalyse: Die Nutzwertanalyse ist eine quantitative Methode, bei der Sie Kriterien festlegen und diesen Kriterien Gewichtungen zuordnen. Jeder Anbieter wird dann auf Basis dieser Kriterien bewertet. Am Ende erhalten Sie eine Gesamtpunktzahl, die bei der Entscheidungsfindung hilfreich ist.

Benchmarking: Vergleichen Sie die Anbieter mit Industriestandards oder besten Praktiken. Dies kann Ihnen helfen, die Leistung der Anbieter im Vergleich zur Branche zu verstehen und sicherzustellen, dass Sie nicht nur aktuelle Standards erfüllen, sondern auch Potenzial für zukünftige Entwicklungen haben.

Referenzen und Erfahrungen: Befragen Sie bestehende Kunden der Anbieter oder suchen Sie nach Erfahrungen anderer Unternehmen in Ihrer Branche. Die Meinungen und Erfahrungen anderer können wertvolle Einblicke in die Zuverlässigkeit und Leistung der Softwareanbieter bieten.

Total Cost of Ownership (TCO): Berücksichtigen Sie nicht nur die Anschaffungskosten der Software, sondern auch die laufenden Betriebskosten. Ein Anbieter mit höheren Anfangskosten könnte langfristig kostengünstiger sein, wenn er niedrigere Betriebskosten und einen höheren ROI bietet.

Welche Auswertungsmethode Ihr bevorzugt, sei Euch überlassen. Wird die Bewertung allerdings mit einem größeren Personenkreis vorgenommen, der sich aus verschiedenen Bereichen zusammensetzt, dann wird das Punktesystem sicherlich das am einfachsten zu vermittelnde sein. Schließlich wollen wir vermeiden, dass es zu Streuungen aufgrund von Missverständnissen kommt.

Erklärung zum Punktesystem:

Das Punktesystem ist eine effektive Methode, um die Leistung der verschiedenen Softwareanbieter anhand vorher festgelegter Kriterien zu bewerten. Hierbei werden den einzelnen Anforderungen im Lastenheft Punktwerte zugeordnet, die auf ihrer Wichtigkeit basieren. Die Anbieter erhalten dann entsprechend ihrer Erfüllung der Anforderungen Punkte. Die Summe aller Punkte für jeden Anbieter bietet eine objektive Grundlage für den Vergleich und die Bewertung.

Schritte zur Anwendung des Punktesystems:

Anforderungen identifizieren: Definieren Sie alle Anforderungen aus Ihrem Lastenheft, die die Software erfüllen soll. Diese können Funktionalitäten, Benutzerfreundlichkeit, Integrationen, Sicherheit und andere Aspekte umfassen.

Gewichtung der Anforderungen: Weisen Sie den einzelnen Anforderungen Gewichtungen zu, um ihre relative Wichtigkeit zu reflektieren. Ein einfacher Maßstab könnte beispielsweise von 1 bis 10 reichen, wobei 10 die höchste Priorität darstellt.

Punktevergabe pro Anforderung: Jede Anforderung erhält eine Punktzahl, die auf der Erfüllung durch den jeweiligen Anbieter basiert. Dabei können Sie einen klaren Bewertungsschlüssel erstellen, z.B., 0 Punkte für Nichterfüllung, halbe Punkte für teilweise Erfüllung und volle Punkte für volle Erfüllung.

Gesamtpunktzahl berechnen: Addieren Sie die Punkte für jede Anforderung unter Berücksichtigung der Gewichtungen. So erhalten Sie eine Gesamtpunktzahl für jeden Anbieter.

Visualisierung des Rankings:

Balkendiagramm: Erstellen Sie ein Balkendiagramm, bei dem die Anbieter auf der horizontalen Achse aufgeführt sind und die vertikale Achse die Gesamtpunktzahl repräsentiert. Die Länge der Balken entspricht dann den erreichten Punkten, was einen klaren visuellen Vergleich ermöglicht.

Radardiagramm: Ein Radardiagramm eignet sich besonders, wenn Sie mehrere Kategorien haben. Jeder Anbieter wird durch einen eigenen Bereich dargestellt, dessen Fläche den erreichten Punkten entspricht. Dies erlaubt es, die Stärken und Schwächen der Anbieter in verschiedenen Kategorien auf einen Blick zu erfassen.

Punktematrix: Erstellen Sie eine Tabelle, in der die Anbieter als Zeilen und die Anforderungen als Spalten aufgeführt sind. Füllen Sie die Zellen mit den vergebenen Punkten und gewichteten Gesamtpunktzahlen aus. Das ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Leistung jedes Anbieters in Bezug auf jede Anforderung.

Kuchendiagramm: Teilen Sie die Gesamtpunktzahl jedes Anbieters in Anteile auf und erstellen Sie ein Kuchendiagramm. Das verdeutlicht, welcher Prozentsatz der Anforderungen von jedem Anbieter erfüllt wurde.

Die Wahl der Visualisierung hängt von der Komplexität der Bewertung und der Präferenz Eurer Zielgruppe ab. Kombinieren Sie gegebenenfalls mehrere Darstellungsformen, um ein umfassendes Bild zu vermitteln.

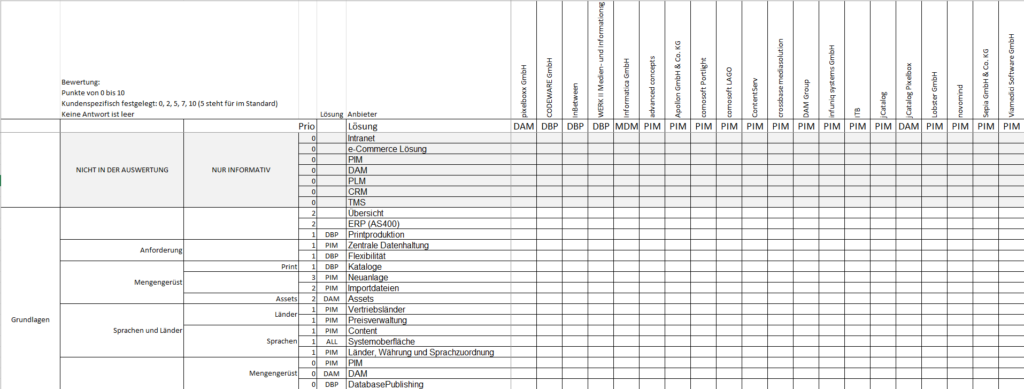

Wie sieht das Ganze nun tatsächlich aus? Die Gliederung ist denkbar einfach. Vertikal tragen wir die Struktur aus unserem Lastenheft ein…wir erinnern uns, diese hier.

Horizontal reihen wir die Anbieter auf, pro Spalte ein Anbieter.

Dann brauchen wir noch eine Legende, die unser Punktesystem auch erklärt.

Bei Bedarf kann den unterschiedlichen Bereichen, abweichende Gewichtungen oder Prioritäten zugewiesen werden. Es kann durchaus vorkommen, dass in diesem Projekt der Fokus rein auf dem PIM-Modul liegt und MAM / DAM nicht interessiert.

Dann ist das Gesamtergebnis natürlich unterschiedlich zu bewerten.

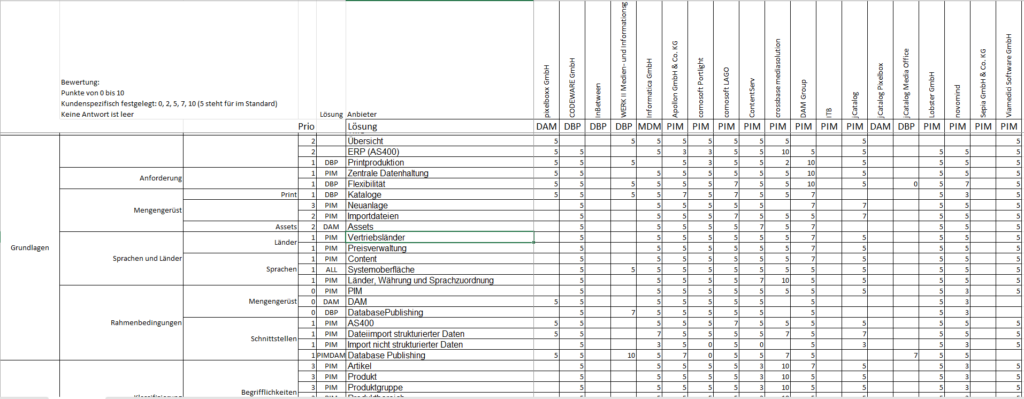

Jetzt wird jeder einzelne Punkt angesprochen, gemeinsam bewertet und gewichtet. Dazu tragen wir die Punke aus der vordefinierten Bewertungsskala in die jeweiligen Felder ein.

Tipp: Dort wo Unstimmigkeiten oder Diskussionsbedarf entstanden sind, einen Vermerk erstellen und ganz am Ende nochmal aufgreifen. Oft klären sich Ansichten in Anbetracht des big pictures.

So verfahren wir mit jedem einzelnen Punkt.

Bedingte Formatierungen helfen uns, Grenzwerte besser zu visualisieren und ebenfalls die Auswertung durchzuführen.

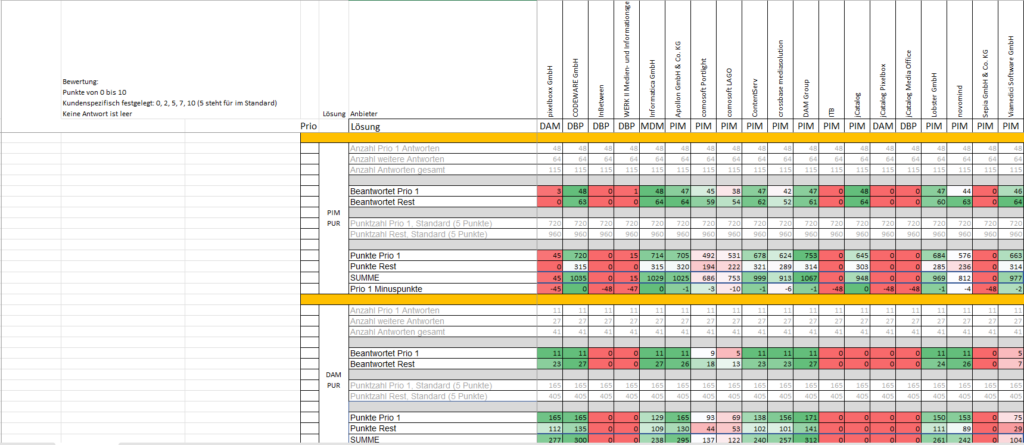

Am Ende summieren wir auf, dabei beziehen wir einmal die Gesamtanzahl der beantworteten Fragen in Betracht, erstellen aber zusätzlich dezidierte Auswertungen auf Modulebene. Denn, wie angesprochen kann es vorkommen, dass der Fokus auf einem speziellen Modul liegt und die anderen Funktionen, vielleicht zukünftig mal in unsere Planung passen.

Der Rest ist kein Hexenwerk mehr. Wer die Summenformel von Excel beherrscht, wird jetzt die drei Favoriten ermittelt haben, die es nach der Punktelage in den Pitch schaffen würden.

An dieser Stelle sei nochmal betont, die Gewichtung ist von entscheidender Bedeutung, um zu ermitteln, welche Software optimal geeignet ist. Hohe Punktzahlen im MAM-Segment sind uninteressant, wenn wir bereits eine funktionierende und kompatible Bilddatenbank im Einsatz haben.